El oficio de ser escritor

El tiempo es la causa para escribir. Todos en algún momento han sentido la necesidad de expresar su sentir y así lograr comprenderse. El silencio, el atropello de palabras, y a veces su abundancia, llegan para tratar de alcanzar aquello que es inasible. Por eso, se indagan medios para expresar y la escritura trata de sostener eso que es indecible.

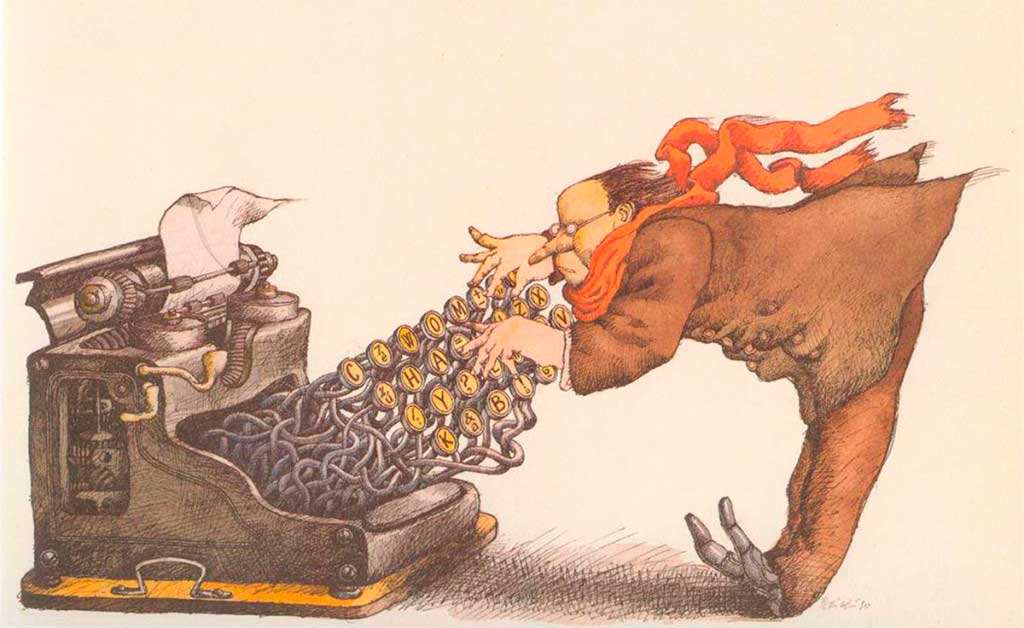

El escritor es un ser solitario. El quehacer literario es un acto que se hace en soledad, fuera de cualquier intervención: es una lucha consigo mismo, pero también un duelo con nuestros miedos. El que escribe vence el temor de la inexpresión: sobrepasa su condición de estar en soledad. Cuántos de nosotros recurrimos a sentarnos, con la pluma o el lápiz en mano y nos dejamos vencer por el blanco del papel. El vacío, la muerte, la nada. Esos son los símbolos que transmite la hoja. Llenar los huecos, crear, equivale a realizar un acto que incluso puede llegar a confundirse con la magia. El escritor colinda con el trabajo del ilusionista o del mago: aparece realidades.

Los temas para escribir son muchos y variados. Cada persona escoge lo que le gusta, puede hacerse ver erudito y hablar de cierta obra escrita en tal siglo por un autor perdido de la memoria colectiva; pero también ser más auténtico, más natural, más centrado en sí mismo y escribir sobre un programa de televisión o aventurarse a hacerle una carta a la persona que ama. No lo hace mejor escritor si se basa en el primer tema, ni el segundo es inferior sólo por hablar de una serie o del amor que es un tema universal. Lo importante es el trato que se le da, el estilo literario.

Las palabras son escurridizas, vagas, volátiles como humo. Apenas las pronunciamos y vuelan, por eso las escribimos. El papel es el medio de conservación de la memoria. En la mayoría de las ocasiones, al escribir, nos detenemos por no hallar la palabra correcta, el verso que remate la estrofa, la línea final de un texto, la acotación faltante. Debemos entender que en caso de que esto ocurra hay que dejar libre al pensamiento ya que está siendo forzado. Ir a dar un paseo, salir con un amigo, dormir, son soluciones eficaces y oportunas.

El escritor es un siervo. Al escribir se somete a las reglas ortográficas y gramaticales de la lengua en que ha crecido, obedece una forma: la carta, un poema, un cuento, una pieza teatral. Sabe que debe escribir en párrafos o en versos, de izquierda a derecha. La forma está predetermina y uno no puede escapar. Aunque es cierto que existen los escritores rebeldes a la forma: el que hace versos y dibuja imágenes, el que mezcla géneros, los combina y hace surgir otra cosa. Al final lo que hace es seguir rindiéndole culto a la forma por medio de la composición.

El escritor es una sola voz. Él no es quien escribe, en realidad es una voz que viene de lejos en el tiempo y lo acompaña. Su escritura es un rumor lejano, tan viejo que recuerda al mar o a la lluvia que choca contra el piso. Por eso tantos escritores se parecen. El individuo se dispersa y lo que queda es la voz general. Escribir es hacerse uno con la literatura, es vencer al yo.

Al escribir se ponen piedrecillas. El escritor labora como un arquitecto u obrero: construye. Su quehacer lo obliga a regresar a las páginas tantas veces, que lo llevan a aburrirse, a cansarse. El texto se va haciendo y la labor no es diferente a la del alquimista que une elementos para dar lugar a uno nuevo. Pica piedras hasta llegar a una forma como el escultor, combina al igual que el músico.

Escribir es la única ganancia. El verdadero escritor es aquel que es un subordinado de las palabras, un peón, un simple portador de imágenes. Es libre al escribir, fluye, es uno con el idioma. Cumple su función: da vida a la lengua, la enriquece. Todo lo que venga después se da por añadidura. Los premios literarios, los triunfos en concursos, la participación en talleres, todos estos llegan cuando menos se esperan y el escritor no se detiene a que vengan: sigue en su labor.

Es un preservador de la memoria. Una vez hecho el escrito todo queda ahí: el dolor, el sufrimiento, la envidia, el amor o la pasión son puestas como por un cincel: han sido grabadas, puestas en el papel y quedan grabadas como un tatuaje. Antes y después de escribir ya no se es escritor. Es un individuo más. El sólo acto lo crea. Por eso la jactancia está demás.

El escritor debe ser humilde. Sabe que el tiempo lo juzga igual que a cualquiera y no hay hacia dónde ir. La vida es un regalo, su labor es gozoso: alimentar a la lengua. El escritor podrá un ser ladrón, asesino o usurero, pero al final a la escritura le tiene un respeto que trasciende su existencia y su voluntad. La escritura es un Dios que no es piadoso ni moral, su única ofrenda: escribir y escribir.

A pesar de lo dicho en el párrafo anterior no hay inspiración. Aquel que escribe conoce, con el tiempo, que las palabras no vienen del cielo, no caen como gotas de rocío ni llegan a través de la brisa salina. Llegan por el esfuerzo y la dedicación. Ser escritor es una profesión que dura toda la vida, es ir a trompicones hasta encontrar el paso correcto, el estilo, la sazón correcta.

Al final el tiempo dictamina si es o no un buen escritor. No hay que vivir preocupado por la mala crítica: hay que aceptarla y mejorar los puntos flacos. Más que a ésta hay que temer a la buena crítica: hace que el escritor se confíe. Esto es peligroso, decir que se ha llegado al punto donde ya no se puede mejorar es la mayor falta que un escritor puede tener. Nunca hay que darse por satisfecho.

Se escribe para la literatura. El escritor sabe que se irá y por eso deja su voz para que otros la retomen. Deja que la pluma pase a ser de otro. Es una batuta que va cambiando de portador. Nunca se sabe cuándo o quién continuará el trabajo, sólo las generaciones venideras sabrán quiénes siguieron esta transición.

Autor: José López Avendaño