La rebeldía de las uñas

Todos nos cortamos las uñas. Algunos lo hacemos cuando el extremo excede el borde de los dedos y los milímetros sobrantes comienzan a entorpecer las tareas cotidianas. Otros prefieren esperar a que cualquier fisura interrumpa su crecimiento para limitarlo, ya sea con los dientes, si la ansiedad lo amerita, o, si se es más prudente, con un cortaúñas. Los guitarristas, en cambio, dejan crecer con cierto cuidado las uñas de su mano derecha y sólo limitan la uña meñique. Su intención es simular una plumilla idéntica, calibrada para cabalgar con ligereza la sonoridad de un trémolo. Los más pragmáticos dejan la uña del meñique y recortan las demás para así alcanzar las zonas más inexploradas de las cavidades nasales; aunque también puede que lo hagan por cuestiones históricas o culturales.

En la Antigua China la uña meñique representaba estatus y erudición. Dejarla crecer no sólo hablaba de alguien paciente y cuidadoso, también implicaba tener ciertos privilegios. Sólo aquellos destinados a ejercer un trabajo intelectual, libre de las asperezas corporales que exige el campo, eran dignos de asumir con determinación la fragilidad de una uña larga. Para evitar imperfecciones, sin dejar de exhibir la opulencia de su clase, no se conformaban con anticuadas manicuras, pigmentos y sustancias mágicas. Era necesario enfundar las uñas con materiales resistentes y valiosos. Así pues, las cubrían con pequeños estuches de oro y plata. Aquellos corsés de bajorrelieves y formas milimétricas condicionaban el crecimiento ungular hasta adquirir la forma de una media luna o de una espada árabe. A pesar de estar siempre lista para mostrarse en toda su perfección, la uña, sin embargo, permanecía oculta. Atrapada, como reza el corrido, en una jaula de oro, su destino se cifraba en la vanidad de unos cuantos.

Aunque las cosas han cambiado y la democratización de las uñas largas, entre otros beneficios de la modernidad, permite que tanto hombres como mujeres, pobres o ricos, luzcan sus uñas recubiertas con esmaltes vanguardistas y duraderos para exhibirlas sin la necesidad de fundas extravagantes. A pesar de que existen técnicas avanzadísimas que permiten imitar una pieza artística en ese diminuto lienzo de queratina y así crear una micropintura —Van Gogh y Picasso caben en una uña. A pesar de todo, las uñas siguen mutiladas, amputadas, condenadas a la servidumbre de lo útil, como diría Walter Benjamin. Además de su función ornamental, también alivian la comezón —sin contar las zonas de la espalda ignota. Son el arma idónea para ganar un combate cuerpo a cuerpo. Aunque no suelen ser dignos, los arañazos siempre son útiles. A riesgo de ser amputadas, las uñas pueden aplacar la ansiedad. Incluso, son una herramienta provisional para controlar un brote de piojos. No hay mejor forma de expurgar que con las uñas.

La utilidad las condena, las limita a servirnos, impide que las comprendamos si sólo partimos de su finalidad. Pero las uñas permanecen fieles a su naturaleza. Crecen sin preocuparse por nuestra voluntad. Esa materia muerta, esa negatividad pura, se aferra a sobrepasar los confines del dedo, a erigirse sobre nuestra propia altura y a exigir con la rebeldía que le es propia la presencia absoluta de su huésped. A final de cuentas lo que quedará de nosotros serán las uñas, el pelo y los huesos. Como signo irrefutable de que algún día dejarán de estar a nuestro servicio, las uñas se niegan a ser cortadas y crecen a su modo. Algunas se aferran a la carne como las raíces a la tierra, provocando dolores insoportables. Así exigen nuestra presencia. Otras se forman en espirales, siguiendo la secuencia Fibonacci. La proporción áurea nos obliga a admirarlas. Hay también las que se enroscan como pangolines, las que se extienden como ramas o las que se ondulan como rizos o tentáculos de medusa. Basta dejarlas crecer para admirar su diversidad. Así como algún día fueron signos de rebeldía la mata larga, el cuerpo tatuado y la nariz perforada, ¿por qué las uñas no deberían de serlo? ¿Acaso hay algo más rebelde que la muerte que crece en nuestros dedos?

Algún día el cuerpo dejará de estar a nuestro servicio o quizás nunca lo estuvo. Somos conscientes de él cuando enferma y dejamos de ser conscientes de todo cuando muere. Si Nietzsche tenía razón, la herramienta no es el cuerpo porque el cuerpo lo es todo. En algún punto se rebelará contra la tiranía de nuestra “pequeña razón” o “espíritu”. Y si bien nos va, lo hará para mostrarse en plural, es decir, para mostrarnos nuestras desatenciones, nuestra falta de presencia. Lo mismo hacen las uñas al crecer. Es necesario actuar, “hacer” yo, demostrar que somos cuerpo explorando y asumiendo su naturaleza. Si nuestro cuerpo no está al servicio de nuestra voluntad caprichosa, ¿por qué las uñas deberían estarlo? En ese mismo sentido, ¿por qué no responder con el hacer no a la voluntad caprichosa, sino a la naturaleza ungular, a esa muerte irreversible que se nos muestra como desechos en pedazos de queratina?

Pero para responder a esa rebeldía no es suficiente decir sobre las uñas, sino hacerlas. El primer paso, por supuesto, es negarse a mutilarlas, permitir su natural desarrollo y aceptar su voluntad. Shridhar Chillal, un indio octogenario, resistió durante sesenta y seis años, hasta que, llegadas casi a los dos metros de largo, decidió amputárselas. El peso de toda esa materia muerta arrastraba su hombro y brazo a tal grado de acarrearle severos problemas musculares. Nadie dijo que la rebeldía no implicara sacrificio.

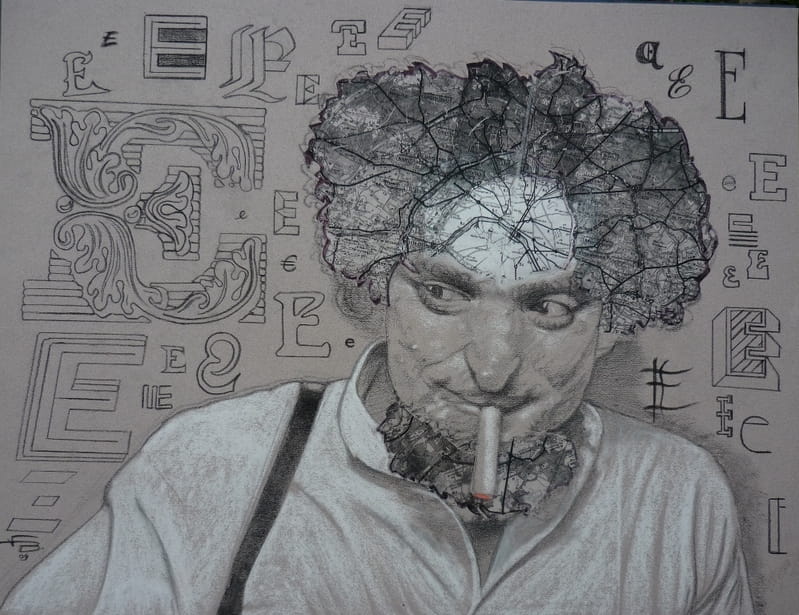

Lo segundo es aprovechar su crecimiento no para exhibir las imitaciones vanidosas, políticamente correctas, de los girasoles de Van Gogh o el beso de Gustav Klimt que nos ofrecen las nail factories, sino para representar en el lienzo larguísimo un micromural, como un acto de autentificación, de identidad con la uña —también Diego Rivera cabe en una uña. Habrá que seguir las rutas que nos marca su crecimiento, proyectar su naturaleza que también es la nuestra. Habrá que explorar diversas técnicas cuando el lienzo parezca inaccesible: el expresionismo abstracto nos podría ayudar a romper los límites del pincel para seguir los senderos torcidos que recorren nuestras uñas. Habrá también que sacrificar nuestro hombro y asumir el peso de la muerte como lo hizo Shridhar Chillal.

El micromural no es una finalidad, es el acto de construcción que sigue el interminable crecimiento ungular; es la obra de arte que revela la singularidad de su presencia y, por ende, de la nuestra. La uña se enraíza en nosotros a través del dedo, nosotros nos enraizamos en ella a través del micromural. Hay que dejar de lado lo utilitario o la esencia permanente de la uña para hacer con ella, para tomar parte en su creación. En “El origen de la obra de arte”, Heidegger nos enseña que la obra se manifiesta por su no-utilidad y no-permanencia de esa utilidad. El espacio y tiempo verdaderos son su origen. La rebeldía de las uñas consiste en distinguirlo. Negar lo utilitario es aceptar los cadáveres rebeldes de nuestros dedos, es espacializar en el lienzo el espacio, es concientizar el tiempo en el crecimiento ungular, es hacer de lo residual una obra de arte.

Autor: Missael Contreras